El Diario Latino #1

Manizales, Colombie : Jour 3

Les taxis sont des enfoirés

Le chauffeur de taxi m’a entubée direct. Pourtant, c’est pas comme si j’avais pas fait attention de bien prendre un taxi officiel à l’aéroport, étant donné le risque très concret qui existe de se faire niquer à Bogotá avec les taxis sans compteur conduits pas des types aux ambitions plus que douteuses. Et dans ce cas-là, le problème qui se pose n’est pas seulement lié au pognon. A vrai dire, le fait de se faire tirer le triple de ce que vaut la course habituelle est bien le moindre des problèmes qui peuvent t’arriver.

Quand il m’a annoncé le montant de la facture, j’ai même pas lutté. Après deux jours de voyage depuis chez moi à Barcelone, puis de Barcelone à Amsterdam, et enfin d'Amsterdam à Bogotá, sans compter les trois plombes qu’il avait fallu attendre, debout dans une file longue comme trois fois mon bras, pour passer le contrôle de migration (imagine le délire : pour ton corps il est presque minuit, t’as dormi deux heures à l’hôtel d’Amsterdam et pas un brin dans l’avion, t’as le bide en vrac rapport à la bouffe de merde que tu t’es tapée depuis ton départ, et en Colombie il est 15h, et tu sais que tu dois encore récupérer ton sac, pisser un coup, acheter une merde quelconque à boire, trouver des clopes, retirer du fric au DAB et puis dégoter un taxi en essayant de moyenner pour pas qu’il t’encule - loupé -, te farcir la route jusqu’à l’hôtel et enfin te trainer sous la douche et tomber comme une merde).

Après, faut avouer que j’étais juste heureuse d’être de retour sur ce continent. En regardant les palmiers défiler et les graffitis sur les murs, avec la radio du taxi qui diffusait cette musique typique d’ici, je me suis retrouvée des années en arrière, lors de mon arrivée à Lima, pour mon tout premier trip. C’est remonté en moi, cette mémoire enfouie, qui se fait si souvent oublier, mais qui jaillit dès qu’elle est en contact avec ce qu’elle reconnaît comme sa source. J’étais animée d’un bonheur serein, profond, un peu comme quand on sait qu’on rentre à la maison, peut-être. Sauf que moi, ça me fait ça quand je retrouve la route.

Alors, il m’a dit son prix, j’ai fait Ouais, c’est ça, je lui ai fourgué sa thune et me suis dirigée vers la porte de l’hôtel. Un type m’a matée tandis que j’entrais. Bogotá me faisait déjà peur, putain, d’autant plus que c’était quasiment la nuit. Je hais les putains de capitales, de n’importe quel pays que ce soit, même Paris, bordel. Le type est entré derrière moi. C’était lui, le gérant. Il était affligé d’un handicap je crois, peut-être la polio qui lui avait déformé un bras et une jambe. Mais il était plutôt beau gosse, du moins quand on aime le style bad boy latino, et il était très serviable. Il m’a accompagnée à ma piaule qui donnait sur la rue, un chouette truc, en fait. J’ai pris une douche bouillante et me suis pieutée. Il était 20h ici, 2h du mat au pays d’où je venais. J’ai sombré.

Les flics, les clodos, besoin de fumer

Les alarmes de voitures de police m’ont réveillée. J’avais le sentiment d’avoir déjà beaucoup dormi, mais il était que minuit. J’ai vérifié ce qui se passait à la fenêtre. Les flics squattaient là, mais impossible de savoir pourquoi. Je suis retournée dormir, mais deux heures plus tard j’étais à nouveau debout. J’ai maté ce qui se tramait dehors. Ce coup-ci c’était un type en train de fouiller les poubelles, juste en face de moi. Il les a vidées en totalité sur le sol, afin de récolter des restes de bouffe dans un des sacs. Je l’ai laissé à son affaire pour aller me doucher. A mon retour un pote à lui l’avait rejoint et ils s’y mettaient à deux.

Fallait que je fume, putain. J’ai zoné dans l’hôtel en essayant de trouver un patio ou une porte de derrière ouverte. Que dalle, et la porte principale était verrouillée. Je suis retournée dans ma chambre et j’ai fait glisser la fenêtre en me penchant dehors le plus possible pour éviter que la fumée n’empuantisse tout. Un des fouilleurs a levé les yeux vers moi. Je l’ai ignoré.

Plusieurs clopes plus tard, ils avaient tout bien rangé les ordures dans les sacs et s’en étaient allés avec leur butin.

Il était bientôt sept heures, l’heure de me tirer avec le taxi que j’avais demandé au dueño de l'hôtel d’appeler. Quand je suis descendue il était en bas derrière son comptoir, et on a taillé le bout de gras comme deux potes en attendant ma voiture. C’est marrant comme les gérants d’hôtel se montrent curieux envers les touristes. Moi à leur place, j’en n’aurais plus rien à carrer d’entendre leurs histoires. Il a paru assez impressionné quand je lui ai décrit mes projets. Faut dire que certains sont assez couillus. A voir si j’arrive à les mettre en œuvre.

On s’est quittés en se disant qu’on se reverrait si je passais à nouveau par Bogotá. J’avais le sentiment qu’on était déjà copains, et on s’est serré la pogne avec effusion.

J’ai sauté dans le taxi pour le terminal. Un long voyage m’attendait.

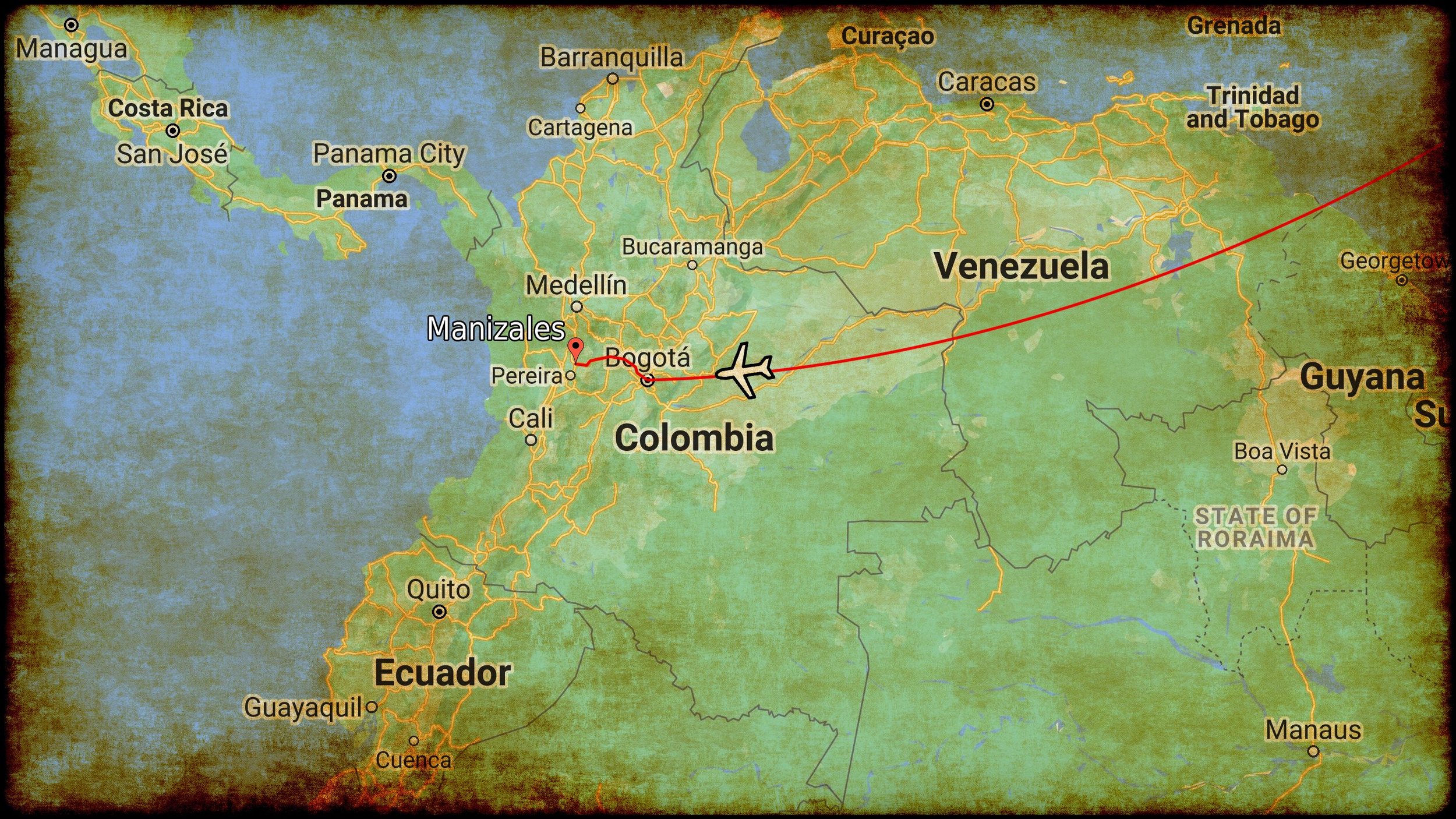

10 heures de périple en bus

Le bus avait une heure de retard. J’avais oublié le manque de précision des horaires ici. Cela dit, le terminal de bus de Bogotá est plutôt accueillant, et puis je me suis payé des petits pains au fromage tout frais comme il font ici, produits sur place. C’est comme ça que je fonctionne sur la route. J’ai jamais de bouffe sur moi, parce que je sais que je pourrais mettre la main sur des trucs à picorer en chemin.

Le bus a fini par se pointer, un truc très confortable, d’autant plus qu’avec le covid y te mettent personne à côté de toi, c’est royal. La meilleure partie du voyage commençait enfin. J’étais dans mon bus, ma place préférée au monde, avec le paysage et ma solitude comme seuls compadres. J’ai fini ma nuit le temps qu’on quitte Bogotá. Quand j’ai émergé, le décor avait changé. C’était vert, et beau.

Petit à petit, la végétation est devenue plus dense, plus humide, et la nature de mes pensées a changé. Il existe un mode voyage que seuls les voyageurs solitaires connaissent. Les souvenirs d’anciennes errances remontent. Des mémoires que tu pensais perdues dans les limbes de l’esprit. Tu regardes ta vie d’une autre façon. J’imagine que d’être collé à une vitre durant dix heures d’affilée, en observant le quotidien de gens qui vivent d’une façon différente de la tienne, avec cette nature exubérante tout autour, te connecte à une zone du cerveau dont tu te sers très peu dans le monde ordinaire. C’est une contemplation qui plonge en profondeur, tout en étant très subtile. D’autres formes de pensées entrent en éclosion. Elles ne connaissent ni la peur, ni les plans futurs. Le passé apparaît comme continuant d’exister, tissant un maillage complexe qui dessine les lignes de l’avenir. Impossible de douter de soi quand on est témoin de ça. Impossible de douter du sens de son existence. J’étais ravie de me dire que durant un an, j’allais avoir accès à ça.

Je commençais à avoir un peu faim quand un vendeur est monté à bord avec son grand panier. Il m’a fait goûter un petit pain tout chaud fourré à la pâte de goyave, me disant qu’il en avait aussi au fromage. J'ai pris un sachet de chaque. C’était tellement bon ! Ça vaut vraiment le coup de faire confiance au destin pour t’envoyer la graille. Ces aliments du bord des routes sont les plus frais et les moins chers que tu puisses trouver. Avec ça, j’allais pouvoir patienter jusqu’au soir, parfait.

Le paysage était si beau… Des arbres fruitiers en pagaille, des palmiers, des bananiers, des papayers, des cacaoyers, et bon nombre des plantes que je venais de décrire dans mon inventaire des plantes maîtresses, un truc de fou ! J’ai vu le fameux Toé et le Piñon Blanco ! Les bords des routes s’égaillaient d’échoppes où on vendait du pain de yucca, des papayes, des ananas et des avocats énormes, il y avait aussi ces petites maisons typiques des endroits tropicaux, basses, colorées, avec du fer forgé aux fenêtres et des hamacs suspendus sous le porche. Ça m'a fait plaisir de retrouver tout ça.

Cela dit, le temps était quand même long, surtout parce que j’avais le dos en vrac et une méchante pointe de douleur sous l’omoplate, due à ces putains d’heures de vol et à ma fatigue générale. On a fait un arrêt dans un rade qui m’a rappelé celui où Travis se fait offrir un sandwich par un vieux au tout début du tome 1 de Borderline. C’est si étrange de retrouver les éléments qui ont inspiré mes livres. Une fois de plus, ma réalité et celle de Travis coïncident…

Il faisait déjà nuit noire quand on a finalement débarqué à Manizales. Dix heures de route dans les bottes, pour le lendemain d’une arrivée en pays étranger, même en tant que voyageuse chevronnée comme moi, c’est quand même du lourd. J’ai chopé un taxi pour qu’il m'emmène à la finca, sans me donner la peine de négocier le prix auparavant, ce qui peut être très risqué. Si tu marchandes pas direct, t’as toutes les chances au monde pour te faire enfler ta race à l’arrivée. En plus, le type s’est à moitié paumé (j’ai le chic pour me dégoter des hôtels perdus au milieu de nulle part qui ne figurent sur aucun radar). Mais en fait, il était charmant, on s’est bien marrés ensemble en cherchant la finca, et le prix qu’il m’a fait payer était de loin très inférieur à celui des deux courses précédentes (ce qui m’incite à penser que le deuxième chauffeur m’a lui aussi entubée…).

J’étais enfin arrivée dans mon paradis. Bon, vu qu’il faisait nuit, j’en ai rien vu avant le lendemain, mais les chants d’oiseaux me certifiaient que j’étais au bon endroit. J’ai avalé mon dîner en en laissant la moitié (trop crevée), pris une douche, et me suis jetée dans le grand lit de ma magnifique chambre en bois ciré.

Ce coup-ci, j’allais enfin pouvoir me relaxer.

Réveil au paradis

Imaginez une terrasse perchée à flanc de montagne, d’où partent des sentiers formés de marches en pierre, entourés de végétation. Des bananiers, des fleurs, des plants de café, et des tas d’oiseaux tous plus colorés les uns que les autres, dont le chant est une musique zen. Des nappes de brumes s'accrochent aux collines, dévoilant par moment un panorama d’un vert électrique, si dense, si profond, qu’il semble incarner une forme de vie primitive et sauvage. L’odeur, à la fois musquée et sucrée, vous pénètre comme celle d’un animal féroce, d’une beauté sans égal.

Le jour est en train de se lever. Et si les mots perfection et envoûtant ont jamais eu de sens, alors il est en train de se révéler, là, sous vos yeux.

S’éveiller dans un endroit pareil après trois jours de voyage, c’est une récompense grandiose. Le genre de cadeau qu’on se fait à soi-même, qu’on ne peut recevoir que de soi-même, en fait.

Quand la réalité rejoint le rêve, à des années-lumière de la vie ordinaire, le monde apparaît comme magique, et la volonté, les désirs de l’Homme, qui le poussent sans cesse à lutter, à se dépasser, rencontrent leur accomplissement.

Ça peut sembler stupide, voire malvenu de ressentir de la gratitude envers soi-même. Pourtant, c’est exactement ce que j’ai éprouvé. Et j’ai eu envie de remercier le monde d’être aussi beau.

La balade de la lose

Le gérant de l’hôtel (ouais, cherchez pas, je me fais toujours pote avec les gérants d’hôtel) m’a proposé qu’on aille se balader dans la montagne. Évidemment, j’étais partante. On a parcouru les sentiers de la finca, lui me montrant les arbres fruitiers qu’il avait plantés, me disant à quel point la terre était fertile ici, au point que le compost lui-même donnait naissance à des arbres sains et grands en l’espace d’une paire d'années. Du café, des goyaves, des avocats, des bananes, des papayes, des ananas… Il avait tout ici, et c’est avec ça qu’il nourrissait ses clients et les oiseaux des environs.

On a passé le portillon en bois qui menait au-delà, directement dans les collines des vaches, une merveille de verdure et d’immensité. Le panorama était à couper le souffle. On descendait en zigzag pour éviter de se ratatiner la gueule, tant le sol était humide et boueux. C’était cool de discuter le coup avec lui. C’est marrant, au début je me montre toujours un peu timide, et puis rapidement je me mets à parler librement, à jurer dans toutes les langues comme à mon habitude, et à faire rigoler celui qui m’accompagne.

Au bout d’un moment, je me suis rendue compte que j’étais en train de me faire piquer de partout. Y me semblait pourtant n’avoir vu aucun moustique dans les parages. Et puis j’ai identifié ce que c’était : des sand-flies, ou mosqueros comme on les appelle ici, sorte de petites mouches jaunes très présentes dans les lieux tropicaux, et qui, contrairement aux moustiques, piquent à toute heure du jour. Ces mouches sont ma hantise. Quand je m’occupais des singes en Bolivie, j’avais le corps littéralement défoncé par leurs morsures. Eh ben, elles étaient de retour. Mais c’est pas ça qu’allait m’empêcher de continuer à marcher.

On cheminait, on papotait, ça devait déjà faire une heure qu’on descendait la montagne quand on a franchi un petit cours d’eau, une source, comme il me l’a appris, avant de passer sur la montagne d’à côté. Les herbes avaient doublé de volume, et de hauteur. Le sol était si boueux que, sans savoir comment, mon pied a soudain glissé, j’ai fait une roulade digne d’un pro de capoeira, en m’accrochant désespérément à une touffe d’herbe bien robuste qui se trouvait là, pour atterrir un niveau plus bas (il y a plusieurs “sentiers”, on va dire, un peu comme une culture en terrasse), saine et sauve. Enfin, c’est ce que je croyais…

Après quelques nouvelles minutes de marche, je me suis aperçue que j’avais plus mon téléphone, qui se trouvait normalement dans la poche kangourou de mon sweat. Bon, OK, on s’est dit, le dueño et moi, c’est rien, y a qu’à retourner à l’endroit de la chute et basta.

Ouais. Mais c’était sans compter la hauteur de ces putains d’herbes, et la raideur de la pente. Vu la roulade que j’avais faite, le maudit portable avait pu bondir très loin, rouler tout en bas, ou plus simplement s’enfouir dans une touffe pour y rester planqué comme un petit salopard, et ce, à jamais…

On l’a cherché. Trois. Putains. D’heures. Évidemment, la première idée que le dueño a eue, c’est de m’appeler pour qu’on l’entende. Mais voilà, il n’avait pas de ligne normale, seulement WhatsApp, et moi, j’ai pas de connexion sans wifi. Il a dû appeler différents potes à lui pour que l’un d’entre eux se casse les couilles à prendre un taxi, aller en ville, puis dégote une tienda qui vendait des minutes d’appel à l’international pour pouvoir faire sonner mon putain de téléphone. Entre deux, la pluie s’était mise à tomber, et nous on devenait complètement fous à fouiller ces herbes en tous sens, à la recherche de cet engin de malheur qui m’apparaissait de plus en plus comme un fléau de la civilisation. J’ai fait au mec : Dieu sait que je déteste être le genre de gourdasse qui peut pas survivre sans son tel, mais bordel j’ai absolument tout là-dedans, et sans lui voyager serait bien plus difficile. Il comprenait parfaitement, et m’a assuré qu’on le retrouverait, quitte à faire venir des employés à lui pour qu’ils ratiboisent toute la prairie avec des machettes. Mais avec la pluie, je doutais de plus en plus qu’il soit encore en état de marche le lendemain…

Au bout de trois heures, donc, le pote a réussi à passer son appel. Mais on entendait rien, sa mère. Alors on a bougé, loin de l’endroit où j’avais chuté, prêtant l’oreille comme des malades dans l’espoir d’entendre cette fichue sonnerie annonciatrice de téléphone en vie. Et putain, je l’ai entendu, ce petit bâtard. Loin du lieu où j’étais tombée. Le dueño s’est précipité pour mettre la main dessus, posé tout tranquille qu’il était, l’air de dire : Hey les mecs, j’étais là depuis le début, moi, j’ai pas bougé ! Le pire, c’est qu’il était même pas au fond d’une touffe, il était juste… là, à nous attendre gentiment depuis le commencement de cette connerie. J'avais dû le perdre après être tombée. Incroyable.

Bref, on a enfin pu prendre la route de retour, grimpant la montagne quasiment tout droit, de la boue jusqu’aux genoux, mais j’étais si soulagée que l’effort ne m’a pas paru démesuré.

On a conclu cette idiote d’aventure avec une bière, tout mouillés, tout crasseux, mais avec le sentiment d’avoir quand même gagné quelque chose.

C’est con des fois la vie.

Se rendre au Diario Latino #2.

© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés